認知症は、もう任せっきりにしない!

一人ひとりに合った、認知症医療と介護のカタチ。

読みもの新着

レカネマブ・ドナネマブ 誰のための認知症新薬?【医師が本音で解説】効果と副作用(動画)

レカネマブ・ドナネマブ 誰のための認知症新薬?【医師が本音で解説】効果と副作用(動画)メディアで取り上げられて気になっている方もいるレカネマブ・ドナネマブについて、本音でお話します。

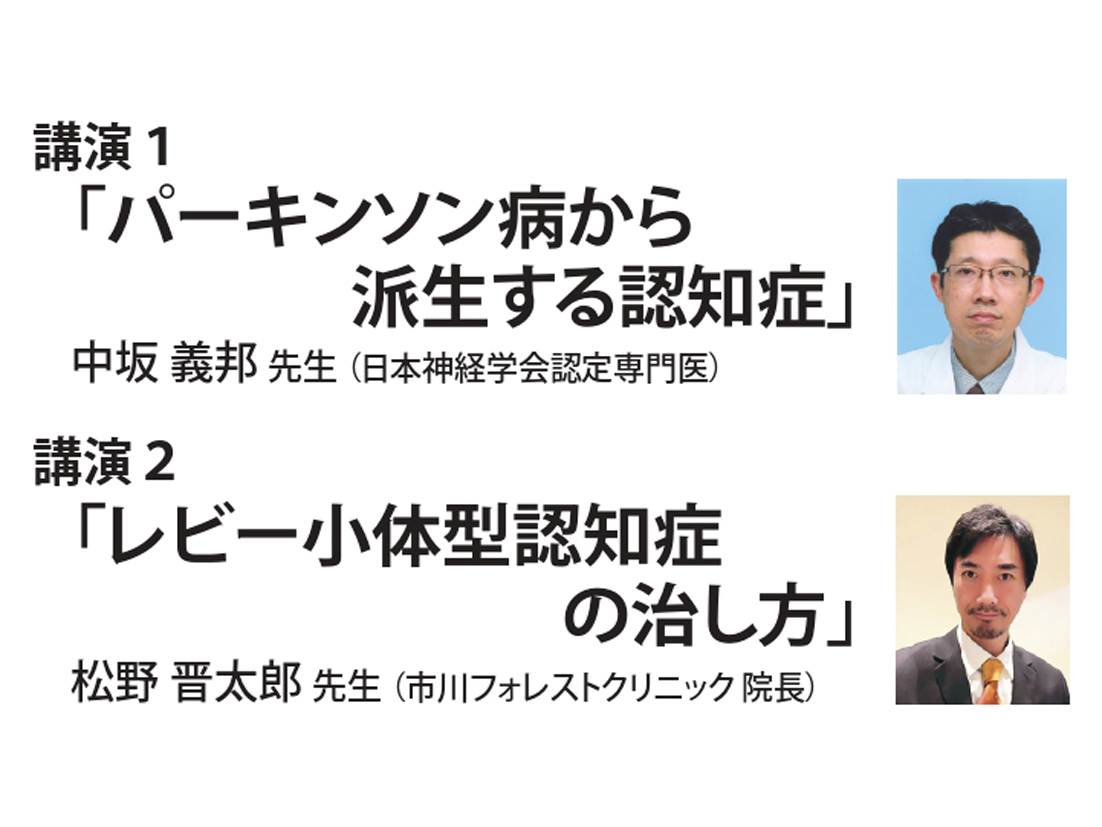

投稿日:2026.02.05 4月12日(日)実践的認知症セミナー 東京(品川) or オンライン

4月12日(日)実践的認知症セミナー 東京(品川) or オンライン令和8年4月12日(日)10時00分~12時30分 ビジョンセンター品川にて実践的認知症ミナーを開催いたします。オンライン配信も行いますので遠方の方もご視聴頂けます。認知症への理解を深めたい医療・介護従事者や介護家族の方々のご参加をお待ちしています。

投稿日:2026.01.20 No.21 レンコン入り冬野菜シューマイ

No.21 レンコン入り冬野菜シューマイれんこんはデンプンが多く身体を温める野菜です。風邪予防、美肌効果などが期待できるビタミンCや食物繊維が豊富なので冬場に積極的に摂りたい食品のひとつです。たくさん穴が開いているから「将来の見通しがいい」という縁起ものでもあります。れんこんを食べて願いましょう。「今年はいい年になりますように」

投稿日:2026.01.15

おすすめ

おすすめ

動画で学ぶ|認知症

動画で学ぶ|認知症日本認知症研究会代表の白土綾佳先生は、認知症の治療や予防、介護やご家族の悩みなど、幅広いテーマについて動画を通じて情報発信を行っています。

投稿日:2026.01.05 あやか内科クリニック

あやか内科クリニック

白土綾佳院長インタビュー静岡県清水市で商社マンの父親と専業主婦の母親との間に生まれた白土先生は、千葉県柏市で育った。隣接する茨城県取手市の私立江戸川学園取手高校を卒業後、自治医科大学医学部に入学。6年間で学部を卒業したあと、茨城県立中央病院で研修医になった。その後は、「医療の谷間に灯をともす」という自治医科大学のモットーに従って、地域医療に従事する。北茨城市立総合病院、城里町七会診療所を経て2009年から笠間市立病院に勤務。2017年、笠間市に「あやか内科クリニック」を開業して院長となる。内科認定医、プライマリ・ケア認定医、コウノメソッド実践医。メルマガやホームページで、認知症の方と家族が笑顔でいられる情報を発信し続けている。(取材日2025年1月30日)

投稿日:2025.02.06 薬の引き算

薬の引き算不安障害の80代女性。初診時、もの忘れ、動悸、めまい、ほてり、発汗、息苦しさ、不安、不眠などと愁訴が多彩でした

投稿日:2024.02.15

認知症との向き合い方

認知症との向き合い方

認知症を“正しく”知ることから始めよう

認知症を“正しく”知ることから始めよう高齢のご家族がよく物をなくすようになったり、物忘れすることが増えると、「もしかして認知症?」と不安になる人は少なくないでしょう。ですが、そのなかで認知症を正しく理解できている人はどれくらいいるでしょうか。記憶力の低下が必ずしも認知症の症状であるとは限りません。また、ひとくちに「認知症」といっても、症状やケア方法はさまざま。焦らず、まずは認知症の基本知識を正しく知ることから始めましょう。

投稿日:2023.06.08

/認知症との向き合い方 認知症の約9割を占める「四大認知症」の原因と症状

認知症の約9割を占める「四大認知症」の原因と症状認知症について調べていると、「四大認知症」という言葉をよく目にします。四大認知症とは、「アルツハイマー型認知症(ATD)」「レビー小体型認知症(DLB)」「前頭側頭葉変性症(FTLD)」「脳血管性認知症(VaD)」の4つを指し、認知症全体の9割を占めます。アルツハイマー型認知症については、知識を持っている人が多いかもしれませんが、ほかの3種の認知症とは原因や症状などが異なるので、あわせて知っておきましょう。

投稿日:2023.06.08

/認知症との向き合い方 「軽度認知障害(MCI)」と認知症と“関わりが深い”疾患

「軽度認知障害(MCI)」と認知症と“関わりが深い”疾患認知症の一歩手前の「軽度認知障害(MCI)」や、認知症と似ている症状がでる「てんかん」・「発達障害」について解説します。これらのように認知症と“関わりが深い”疾患についても知っておきましょう。

投稿日:2023.06.08

/認知症との向き合い方

介護の手続き

介護の手続き

介護保険で受けられるさまざまなサービス

介護保険で受けられるさまざまなサービス少子高齢化が進む日本において、介護を必要とする高齢者の増加や核家族化の進行、介護による離職などが大きな社会問題となっています。そこで、介護を個人で頑張るのではなく、社会全体で支えることを目的に、2000年に創設されたのが「介護保険制度」です。自分自身や大切なご家族が認知症などで介護が必要になった時には、さまざまなサービスを受けるための支えになってくれます。

投稿日:2023.06.08

/介護の手続き 頼れる介護。まずは要介護認定の申請から

頼れる介護。まずは要介護認定の申請から「大切な家族の介護は、自分が頑張らなくては」。家族想いの優しさと責任感から、一人で介護の大きな負担を背負おうとする人がいます。しかし、介護の現場は思っているより過酷なもの。介護する側が倒れることのないよう、介護のプロによるサポートや、公的な介護施設・サービスに頼ることもとても大切です。その第1歩としてやっておくべきなのが、「要介護認定」の申請です。

投稿日:2023.06.08

/介護の手続き ケアプラン(介護サービス計画書)を作成しよう

ケアプラン(介護サービス計画書)を作成しよう要介護認定が下りたら、毎月の介護保険の支給額や、介護保険を使って利用できる介護サービスが決まります。それをもとに、次は介護に関する具体的な計画を作成していきます。この計画が「ケアプラン」です。ケアプランの作成に欠かせないのが、「ケアマネジャー」の存在。介護のスペシャリストであるケアマネジャーが、心強い味方になってくれます。

投稿日:2023.06.08

/介護の手続き

認知症の相続のお話

認知症の相続のお話

認知症になってからでは遅い相続問題

認知症になってからでは遅い相続問題自分や家族が認知症になった時の問題は、介護に関することだけにとどまりません。大切に蓄えてきた財産の相続においても、さまざまな問題が発生します。 「認知症」という診断を受けると、その後にできることは制限されてしまいます。これは、財産を譲る被相続人も、財産を譲り受ける相続人も同じです。大切な財産を円滑に、かつ効率的に受け継ぐために、相続対策は認知症になってからでは遅いのです。

投稿日:2023.06.08

/認知症の相続の話 効果的な相続税対策

効果的な相続税対策相続する財産の総額が法律で定められた基準に達すると、相続人が相当額を相続税として国に納めなくてはなりません。生前に大切に築き上げてきた財産は、できるだけ多く家族に残したいもの。そのためにさまざまな節税の方法があります。

投稿日:2023.06.08

/認知症の相続の話 早めに作成しておくべき「生前契約書」

早めに作成しておくべき「生前契約書」認知症と診断されると、財産管理や相続においていくつかの制限が課され、自分の財産が自由に動かせなくなることがあります。また、認知力の低下が進むと適切な判断ができなくなり、大切な財産が適切に守られない、または財産を残す家族や親類の争いの種になってしまうというケースも少なくありません。そのため、早くから備えておくべきなのが「生前契約書」です。

投稿日:2023.06.08

/認知症の相続の話

大切なご家族が亡くなってしまったら

大切なご家族が亡くなってしまったら

大切な家族を送るために

大切な家族を送るために大切な家族を亡くした直後は、その悲しみに暮れる間もないほど、こなさなくてはならないことがたくさんあります。故人をゆっくり偲びたいという気持ちもあるかもしれませんが、事務的な対応の数々が、少しだけ悲しみを紛らわせてくれるところもあります。多くの人に見守られながら、故人が安らかに旅立てるように。見送った後で各所に迷惑がかかることのないように。最後に故人にできることとして、必要な手続きを1つずつこなしていきましょう。

投稿日:2023.06.08

/大切なご家族が亡くなってしまったら 家族の死去に伴うサービスや支払いの解約

家族の死去に伴うサービスや支払いの解約普段はあまり意識することがありませんが、私たちは生きていくうえで、実はさまざまな制度に加入し、そしてさまざまなサービスを利用しています。お通夜から火葬まで終え、無事に故人を見送ってひと息落ち着けたら、残った手続きを1つずつ済ませていきましょう。 着手する順番は問われないので、いずれもできるだけ速やかに、期限があるものは期限内に手続きをしてください。

投稿日:2023.06.08

/大切なご家族が亡くなってしまったら お金にまつわるさまざまな手続き

お金にまつわるさまざまな手続き家族が亡くなると、その後で遺族が得られるお金もあれば、故人に代わって支払わなくてはならないお金もあります。家族を亡くした経験がなければなかなか知ることのない制度もありますので、まずは情報を得て、受給の権利があるお金についてはしっかり受け取る。そして、支払うべきお金は後々問題にならないよう、故人のためにも速やかに支払う。 少し手間がかかっても、お金に関する手続きはきちんと済ませましょう。

投稿日:2023.06.08

/大切なご家族が亡くなってしまったら