レビー小体型認知症(DLB)とは

レビー小体型認知症(DLB:dementia with Lewy bodies)は、アルツハイマー型に次いで頻度の高い認知症です。パーキンソン病と関連の深い病気で、脳の萎縮は軽く、記憶障害以外の症状が目立ちます。ここでは、レビー小体型認知症(DLB)の脳には何が起こり、どのような身体症状が現れるのかについて解説します。

レビー小体の蓄積で身体症状が強く出る認知症

レビー小体とは、1912年にドイツ人医師レビーが、パーキンソン病の患者の脳に発見した異常構造物のことを指します。パーキンソン病は脳の変性疾患のひとつで、レビー小体は長い間、パーキンソン病特有の病理所見だと考えられていました。

ところが、1976年に日本の小阪憲司が、歩行障害などのパーキンソン病の主症状(パーキンソニズム)と認知症を合併する症例で、レビー小体が出現していることを報告しました。この報告は世界的に注目を集め、1996年に、レビー小体型認知症(DLB)として国際的な診断基準が確立されています。

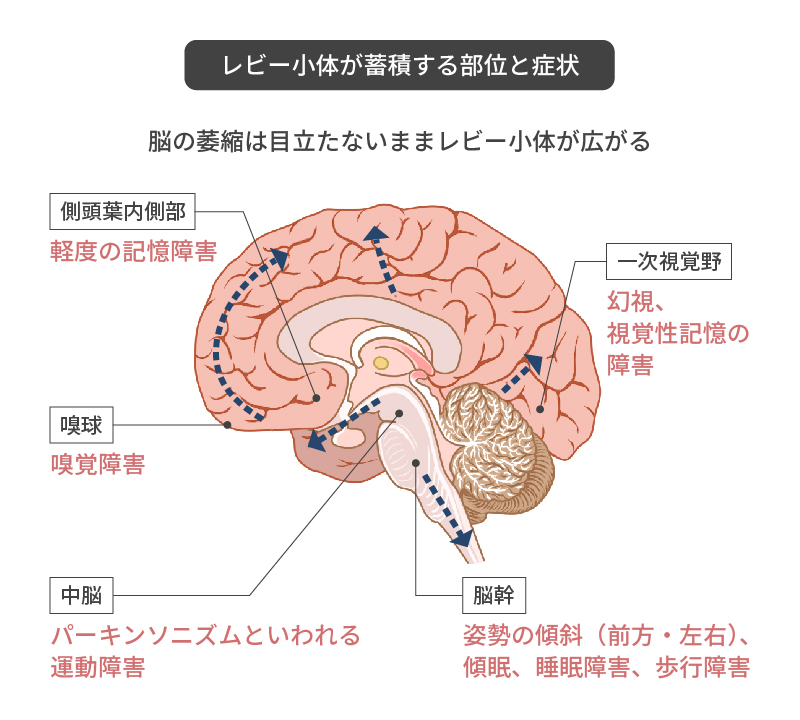

パーキンソン病では、レビー小体が脳幹だけに出現します。一方、レビー小体型認知症(DLB)では、レビー小体が脳幹だけでなく、大脳皮質全体に広がります。これにより、体をスムーズに動かせなくなる「パーキンソンニズム」のほか、嗅覚障害や幻視などが現れます。

また、脳内の情報伝達を担う神経伝達物質にも変化が生じます。パーキンソン病ではドパミン、アルツハイマー型認知症(ATD)ではアセチルコリンが減少しますが、レビー小体型認知症(DLB)では、その両方が減ります。特にアセチルコリンの減少の程度は、アルツハイマー型よりも大きいとされています。

その一方で、脳の萎縮は非常に軽く、一次視覚野の障害により、視覚情報に関連する記銘力や記憶検査の成績が低下することがありますが、軽度の場合がほとんどです。

レビー小体型認知症(DLB)における脳と全身の変化

レビー小体型認知症(DLB)では、レビー小体が、嗅覚をつかさどる嗅球(きゅうきゅう)や、脳深部の脳幹から出現し、大脳皮質へと広がります。アルツハイマー型認知症(ATD)で見られるような、老人斑や神経原線維変化などの蓄積は、健常な老化の範囲内で、脳の萎縮は軽度です。

レビー小体は、心臓や血管、腸、膀胱などをコントロールする交感神経幹(こうかんしんけいかん)にも広がります。その結果、めまい、便秘、排尿障害などの自律神経症状が頻繁に起こるようになります。

脳の萎縮は目立たないまま、神経変性が進む

レビー小体型認知症(DLB)では、神経細胞の変性が脳全体に広がります。老人斑や神経原線維変化などの異常なタンパク質の蓄積は、健常な老化の範囲内で、脳の萎縮も軽度です。

また、中脳の黒質には、黒い色素(メラニン色素)を含む神経細胞が集まっています。レビー小体型認知症では、それらが変性し脱落するため、色が薄くなります。

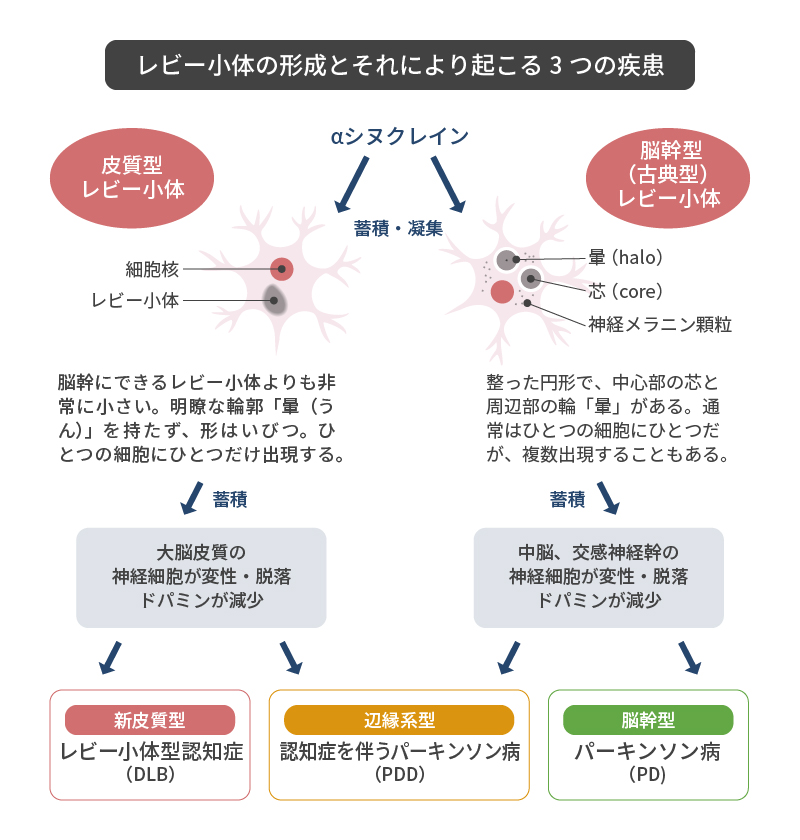

レビー小体の主成分はα(アルファ)シヌクレイン

レビー小体の主成分は、脳内に存在するαシヌクレインというタンパク質で、神経伝達物質のひとつであるドパミンの放出に関与するといわれています。

αシヌクレインは、神経細胞内だけでなく、神経細胞の突起やシナプス(神経細胞と神経細胞の接合部)にも多量に蓄積します。神経細胞に対する毒性を持っているため、やがて神経細胞は死滅、その結果、神経ネットワークの損傷を引き起こし、認知機能の低下をきたします。

αシヌクレインと、アルツハイマー型で蓄積するアミロイドβやタウタンパクは、関連性があるといわれています。加齢にともなって増加したアミロイドβなどが、レビー小体の出現や進展を促すものと考えられています。

レビー小体の蓄積で起こる3つの疾患

レビー小体型認知症(DLB)とパーキンソン病は、どちらもαシヌクレインの蓄積を原因とし、本質的な違いはないとされています。臨床的には、脳のどの領域の神経細胞に蓄積するかで、診断名が変わります。

大脳皮質の病変が先に出現した場合は、「レビー小体型認知症(DLB)」となります。数年のうちに、脳幹にも病変が広がり、パーキンソン症状を伴います。

一方、脳幹から病変が現れれば「パーキンソン病(PD)」となります。病変が大脳皮質に広がると認知症を合併し、これを「認知症を伴うパーキンソン病(PDD)」と呼びます。パーキンソン病は、経過が長いほど認知症になりやすく、アルツハイマー型や脳血管性認知症を合併することもあります。

以上のことから、レビー小体型認知症(DLB)、認知症を伴うパーキンソン病(PDD)、パーキンソン病(PD)の3つは、連続した疾患群だと考えられます。これらの総称として、「レビー小体病」という用語も使われています。

レビー小体の蓄積で起こる3つの疾患(レビー小体病)まとめ

レビー小体型認知症

(DLB:dementia with Lewy bodies)

新皮質型

[病理]

大脳皮質と、脳幹の一部である中脳ともに、レビー小体が全体に広がる

後頭葉では血流も低下

[症状]

認知機能障害だけでなく、自立神経症状、傾眠、幻視、夜間のせん妄など、多岐にわたる

姿勢は前傾ぎみで、左右の傾きも目立つ

[経過]

認知機能障害、およびその他の症状が比較的早く進行

発症から8年ほどで死に至ることが多い

認知症を伴うパーキンソン病

(PDD:Parkinson’s disease with dementia)

辺縁系型

[病理]

中脳、交感神経幹にレビー小体が沈着

さらに大脳皮質に病変が広がる

[症状]

認知機能のなかでも、注意力、実行機能、視空間認知の機能が低下

振戦(しんせん:手足の震え)、筋固縮(きんこしゅく:筋肉のこわばり)など、パーキンソニズムといわれる運動障害も出る

[経過]

パーキンソニズムの発現後に、認知症を発症

パーキンソン病

(PD:Parkinson’s disease)

脳幹型

[病理]

中脳の黒質、青斑核、交感神経幹でドパミンが減少

神経伝達物質のノルエピネフリンも減る

[症状]

振戦、筋固縮、無動(むどう)、姿勢反射障害が4大徴候

固い表情、早口の小声、小刻み歩行、前傾姿勢も特徴的

[経過]

パーキンソニズムが体の片側からはじまり、全身へと進行

発症から20年後には、80%が、認知症を伴うパーキンソン病に至る